2023/05/11

sponsored link

当レイアウトでは、自動運転で室内灯装備の長編成列車を複数同時に動かすことを目指しています。

消費電流を、モーター車を最大300mA、LEDヘッド・テールライトおよび室内灯を20mAとすると15両では走行時640mmA、留置時でも340mAは消費することになります。最大4列車同時走行かつ3編成留置の7列車管理の状態だと、出力2.5AのDCS50Kシリーズ1台では、容量不足になります。さらにポイント駆動用の電流消費も考慮する必要があります。

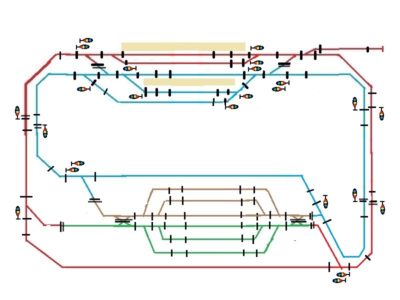

そこで、レイアウト全体を4つの電源区画に分け、それぞれにブースターを割りあてることにしました。

外回り本線(赤)にコマンドステーション(CS)兼ブースター(B)に設定したDCS51Kを1台、内回り本線(青)、電留線1~3番線(茶)、電留線4~6番線(緑)には、ブースター設定のみのDCS50Kを各1台という割り当てです。

画像の短い黒の二重線が、その電源区画の境界で、両ギャップです。

また、短い黒い単線はギャップで、やはり全て両ギャップにしています。こちらは電源区画の境界に用いるのと違い、実際には片ギャップでも良いところも多いと思すが、将来何かしらの要因で両ギャップが必要になることも考慮して、予めそうしました。

信号機間の閉塞長は、最短2.2~2.3mで、15両編成がギリギリ入る長さです。実物はもっと余裕を持っていますが、出来るだけ多くの信号機の作動を楽しみたいということもあり、このようにしました。

短いギャップ区間は、停止センサーとしての役割をもつ線路で、信号機手前や駅構内、ヤードなど、停止を必要とする場所に設定しました。特に駅構内は、実物通り~10両、11~15両と、編成数の違いに応じて停止位置を変えたいため、細かくギャップを切りました。そして、ここに先頭車両が入り込んだら、必要に応じて停止してもらうことになります。この区間には、基本的にs124~s248長の線路を配置しました。

↓ ブログランキングに参加しました

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

![]()

鉄道模型 ブログランキングへ