2023/05/11

sponsored link

自動運転に必須となる、ブロックごとの運転条件を設定しました。

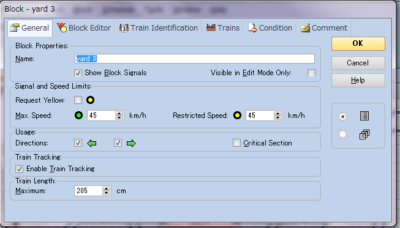

1、設定したいブロックをクリックし、Generalタブより各項目を設定しました。

1-1、Block Properties

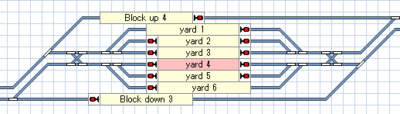

Name : ブロックの名称( 駅一番線ならstation 1 、電留線一番線ならyard 1 としました。)

Show Block Signals : チェックを入れ、ブロックの端に信号機マークが表示されるようにしました。

1-2、Signal and Speed Limits

Request Yellow : そのブロックでの最高速度が常に Restricted Speed に制限されるようなので、基本的にチェックは外しています。

Max Speed : そのブロックの最高速度

Restricted Speed : 注意信号での制限速度と理解して設定しました。

1-3、Usage

Directions : ブロック内の進行可能方向、一方通行なら片方の⇒のみチェック。

Critical Section : A駅-B-C駅のように、単線で両方向通行に該当するBのようなブロックに対してチェックを入れることで、それぞれの駅からBへ向けて出発してしまい、結果Bで身動きが取れなくなるのを防ぐ役割があるようです。本レイアウトでは、ヤード部と引き揚げ線のみに設定しました。

1-4、Train Tracking

Enable Train Tracking : 列車がどこを走っているかを表示するので、チェックを入れました。

1-5、Train Length

Maximum : そのブロックに収容出来る列車の最大の長さ。本レイアウトでは15両が限界なので、205cmに設定しました。

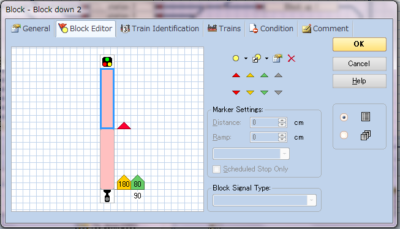

2、次に、Block Editorタブより、各ブロックでの列車の作動条件を設定しました。

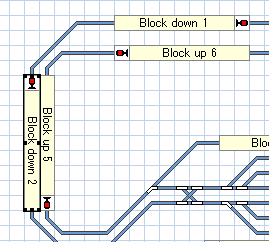

画像の直線区間が Block down 2 で、カーブ区間が Block down 1 です。黒線は両ギャップ、赤、黄、緑の▲は、Marker 作動位置です。例えば、Block down 2 では、次のように設定しました。

画像の直線区間が Block down 2 で、カーブ区間が Block down 1 です。黒線は両ギャップ、赤、黄、緑の▲は、Marker 作動位置です。例えば、Block down 2 では、次のように設定しました。

2-1、各種マーカーの割り当て

このブロックでは、2つのBDLセンサーに、3つのマーカーを割り当てました。

Stop Marker : 停止制御、赤の▲

Brake Marker : 停止に向けてのブレーキ制御、黄の▲

Speed Marker : 先にカーブがある場合など、制限速度に向けての減速制御、緑の▲

2-2、Marker Settings

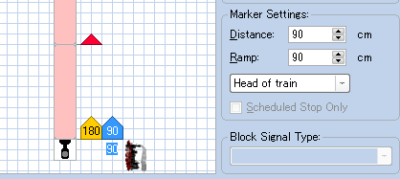

各Markerをクリックすることで、その作動条件を設定しました。

Distance : 列車がブロックに進入してからどのくらい走行してから Marker を作動させるか

Ramp : Marker を作動させている距離

このブロックでは、出口の信号が黄の場合、列車の先頭(Head of train)がこのブロックに入った瞬間(Distance=0

cm)、Brake Markerが作動し、Ramp=180cmかけて注意速度(45km/h)まで減速するように設定にしました。

ブロック出口の信号が赤の場合は、注意速度でRamp=180cmかけて最徐行速度(threshold speed)まで減速し、Stop Markerに列車の先頭が進入(Head of train)したら停止となるようにしました。

ここでRampが180cmなのは、単純にブロック長=閉塞長の最短箇所が15両編成がギリギリ収まる最短220cmで作ってしまったからです。結果論ですが、実物換算で110km/hから45km/hへ270m(180cm×150)かけての減速は非常ブレーキレベルですが、実際の模型の動きを見るに、許容出来るレベルでした。

また、信号機によらずに次ブロック(Block down 1、カーブ区間)の制限速度(90km/h)まで減速させるために、Brake Marker と同一のセンサーに Speed Marker の役割も与えました。

列車の先頭(Head of train)がこのブロックに入った瞬間、Speed Markerが作動し、進入速度(=Block down 2 の制限速度110km/h)でDistance=90cm走行後、Ramp=90cmかけて90km/hまで減速するように設定にしました。

同様に、他のブロックにも Marker の設定を行いました(Speed Markerは必要に応じて)。

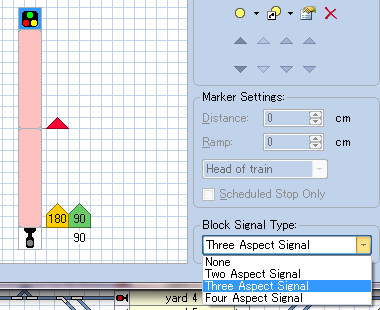

2-3、Block Signal Type

3灯式信号機による運行を想定しているので、Block Signal Type は Three Aspect Signal を選択しました。しかし、ここに表示されている信号表示はソフト内での処理用で、実際に建てる信号機の灯火で再現するには、別途 SE8Cシグナルデコーダーの導入が必要なようです。

3、その他のタブ

以上で簡単な自動運転が出来るはずなので、複雑なダイヤ運転に必要となるTrain Identification、Trains、Conditionのタブは、今回は何も設定せず、初期設定のままとしました。

↓ ブログランキングに参加しました

![]()

にほんブログ村

![]()

にほんブログ村

![]()

鉄道模型 ブログランキングへ